Karin Harrasser: Odradek, die Sorge des Hausvaters (externer Link, öffnet neues Fenster), ist in vielerlei Hinsicht ein Zwischenwesen. Was ist das Verunsichernde an Odradek?

Joseph Vogl: Zuallererst muss man fragen: Wer sorgt sich da, was ist das für ein Subjekt? Der Hausvater ist bereits zur Zeit Kafkas eine altertümliche Standesbezeichnung und meint, herkommend aus dem Griechischen, den Hausvorstand, den Vorstand eines oikos. Wofür ist ein solcher zuständig? Der Hausvater ist zuständig dafür, dass die Dinge in einem Haus, in einem abgeschlossenen Lebensraum alle ihren rechten Ort haben. Er ist dafür zuständig, dass alle Dinge und Wesen ihren Zweck finden, dafür, dass sich dieses Haus, diese kleinste politische Einheit, ordentlich reproduziert. Als zweites stellt sich die Frage: Worauf bezieht sich seine Sorge? Seine Sorge bezieht sich darauf, das gute Bestellen des Hauses zu gewährleisten. Es geht also um ein Subjekt, das die Verwaltung der Dinge und Wesen in einem abgeschlossenen Lebensraum richtig stellt. Und Odradek führt in dieses geordnete Gemeinwesen eine Irritation ein, die damit zu tun hat, dass alles im oikos einen Zweck haben soll, dass alle Wesen nach ihren inneren Zwecken leben und vergehen und sich reproduzieren. Odradek hingegen fällt aus dieserOrdnung heraus, kennt keine Zweckmäßigkeit und macht damit eine Lücke im Weltzusammenhang des Hausvaters auf.

Harrasser: Es gibt im Text eine Spekulation darüber, ob dieses Wesen — Odradek — sterben kann, also implizit darüber, ob es denn lebendig ist — und sie wird beantwortet mit: Wahrscheinlich nicht, denn es hat sich nicht verbraucht. Hat diese Antwort mit einem ganz bestimmten Lebensbegriff zu tun?

Vogl: Man müsste die Frage wahrscheinlich umdrehen, da Odradek überhaupt keine Antworten gibt, sondern eine radikale Gestalt der Frage vorführt. Es lässt sich eben nicht sagen, ob Odradek lebendig oder nicht lebendig ist. Es lässt sich nicht sagen, ob es ein Ding oder ein Nicht-Ding ist. Es lässt sich nicht sagen, ob es eine Person oder eine Nicht-Person ist. Das lässt eine völlige Offenheit jeder kategorialen Zuschreibung aufblitzen. Keines der Wesensmerkmale bleibt an Odradek haften, alle Merkmale gleiten an ihm ab. Aber man kann umgekehrt auch nicht sagen, dass die Merkmale negiert werden. Es ist ein Sowohl-als-auch-Wesen. Sowohl lebend als auch tot, sowohl Person als auch Unperson, sowohl Kind als auch Erwachsener, sowohl anorganisch als auch organisch. Dadurch ist es/er ein Gefäß, das Merkmale sammelt, die in ihrer Gesamtheit inkohärent oder unverträglich sind.

Harrasser: Die Figur des Untoten ist üblicherweise dadurch definiert, dass sie weder lebendig noch tot ist. Er ist eine Figur des Mangels. Was Sie eben beschrieben haben, ist eher eine Figur der Überfülle. Das wäre dann eigentlich eine Gegenfigur zum Untoten im alltäglichen Verständnis: Den Untoten — den Vampiren und Zombies — fehlt immer etwas, Kafkas Figuren fehlt nichts.

Vogl: Es ist definitiv die Gegenfigur zum üblichen Untoten. In seiner Welt- und Ortlosigkeit ist das oder der Odradek nicht eine Gestalt des Mangels, sondern eine Gestalt der Überfülle, ein Sammelbecken von ungelösten, offenen Fragen.

Harrasser: Trifft diese Idee der Überfülle auch auf andere Zwischenwesen Kafkas zu? Zum Beispiel auf den Affen Rotpeter oder auf Gregor Samsa in der Verwandlung?

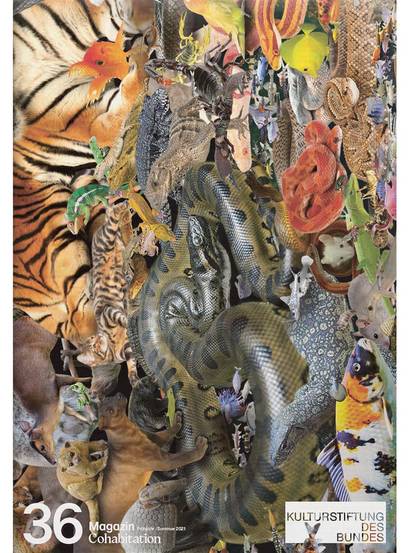

Vogl: All diese Wesen sind überdeterminiert und Schwellenwesen, weil sie keinem bestimmten Bezirk zugeordnet sind. Sie leben in Schwellenräumen, die sich durch unklare Aufenthaltsbedingungen auszeichnen. Sie sind weder diesseitig noch jenseitig, weder unterirdisch noch überirdisch, weder spirituell noch materiell. Und vor allem Gestalten einer verminderten Humanität. Ihr Aufenthaltsort ist dort, wo man schon früher einem Lagerungsproblem begegnet ist: im Limbus. Thomas von Aquin hat den Limbus, die Vorhölle, als einen Ort definiert, in den Wesen geraten, die im christlichen Heilsprogramm keinen Platz finden, die ungetauften Kinder. Diese konnten trotz ihrer Unschuld nicht in den Himmel kommen, weil sie das Sakrament der Taufe nicht empfangen hatten, aber sie konnten aufgrund ihrer Unschuld auch nicht in die Hölle kommen, noch unbeschrieben von Verschuldungsprozessen. Die Wesen, die sich dort aufhalten, sind aus der Art geschlagene Wesen, die kein Bewusstsein vom göttlichen Heil haben und denen darum auch nichts fehlt, denen der Mangel an Heil zur Bestimmung geworden ist. Als nicht-klassifizierte Wesen sind sie Wesen der Fülle, aber als Wesen der Fülle fehlt ihnen nur eines, nämlich ein Bewusstsein einer Heilsgeschichte, eines Heilsversprechens. Ich denke, Kafka findet diese Wesen an einem ganz bestimmten Punkt besonders interessant: Sie sind eine Art Wünschelrute, um Existenzformen ausfindig zu machen, denen man mit einer radikalen Unschuldsvermutung begegnen kann. Es ist eine Suche nach einer Möglichkeit des Heraustretens aus einem Verschuldungszusammenhang im moralischen, im theologischen, im ökonomischen Sinn. Es sind anökonomische Wesen, die deswegen so widerständig sind, weil sie den Bezirk des Menschlichen, des Anthropomorphen, der sehr eng mit Fragen der Schuld verbunden ist, nicht bewohnen. Es sind Figuren, denen man nur begegnen kann, wenn man fragt, was in dieser Welt keinem Verschuldungsprozess unterliegt.

Harrasser: Am Ende des Textes steht das Erschrecken des Hausvaters ob der möglichen Unsterblichkeit Odradeks. Wie kommt es zu dieser dramatischen Wendung?

Vogl: Der Text bedient sich insgesamt einer unpersönlichen Erzählweise und wechselt plötzlich am Ende ins "Ich" über. Der ganze Text ist eine Kaskade von Fragen, deren Beantwortung in Sackgassen endet: Der Name 'Odradek' ist sprachlich, etymologisch nicht identifizierbar, er/es ist begriffslos, unbegreifbar und unbegriffen. Odradek ist keine Metapher, sondern führt die Bodenlosigkeit des Operierens mit Metaphern vor. Der Bogen dieser Befragung führt überraschenderweise zu einem persönlichen, unmittelbaren, individuellen Getroffensein, als sich die Fragen in eine Selbstbefragung des Erzählers verwandeln. Am Schluss steht ein getroffenes oder verwundetes Subjekt. Hier erscheint tatsächlich etwas Untotes, etwas zwischen Leben und Tod, und das ist der schreckliche Rückschlag, der allen Fragen des Hausvaters widerfährt. Wir begegnen hier nicht einfach nur einem Unheimlichen im Sinne Sigmunds Freuds, also dem Eigensten in fremder Gestalt, sondern dieses überlebende Wesen ist ein Speicher verfehlter, uneingelöster, versäumter Glücksmomente.

Harrasser: Odradek ist also gattungsmäßig schwer zuzuordnen. Gleichzeitig führt er/es an eine ganz bestimmte Gattungsgrenze, nämlich die biologische heran. Die Frage nach der Gattung hängt spätestens seit Charles Darwin mit der Idee des Endes der Menschengattung zusammen. Geht von diesem Wesen eine Infragestellung der Menschengattung als solcher aus? Korrespondiert seine Unheimlichkeit mit einer Ahnung von der Möglichkeit des Endes der Menschheit?

Vogl: Das ist mit Sicherheit eine Kraftlinie, die bei Kafka sehr wichtig ist, eine Neigungslinie, an der entlang eine schleichende Dehumanisierung vorgeführt wird, und dies vor dem Hintergrund der Lebenswissenschaften des 19. Jahrhunderts. Man muss nur an eine sehr frühe Figur von Kafka denken, Leni im Prozessroman, die ihre Hand spreizt, und es wird zwischen Mittel- und Ringfinger eine Schwimmhaut sichtbar, ein Atavismus im ganz biologischen Sinn. Ganz Ähnliches finden wir in der Menschwerdungsgeschichte des Affen Rotpeter: Hier wird ein evolutionsbiologisches Märchen auf den Kopf gestellt, es ist eine Parodie evolutionsbiologischer Gattungszuschreibungen. Es gibt bei Kafka eine intensive Befragung des Gesetzes der Gattung, insofern damit das Gesetz schlechthin gemeint ist. Man könnte die kafkaschen Texte insgesamt, vor allem die größeren Romanformen, in denen es um ein Aufschreiben des Lebens geht, als ein schreibendes Arbeiten an der Gattungsgrenze des Menschen begreifen. Seine Texte führen an jenen Moment heran, an dem die Kongruenz von Bio-Grafie, dem Schreiben im Allgemeinen, Gattungsbestimmung, Klassifikation und Lebensform kollabiert oder verwirrt wird. Diese Verirrungen ergeben dann die seltsamen Schwellenwesen.

Harrasser: Eine weitere Spur des Untoten bei Kafka sind die Institutionen, in denen sie zirkulieren, denn Untote führen "unheroische Überlebensformen" vor. Es gibt von Erving Goffman einen Begriff, den er auf Basis der ethnografischen Erforschung des Anstaltslebens entwickelt hat. Er nennt, was er dort protokolliert, "unterleben", "sousvivre". Würden Sie etwas Ähnliches auch für Kafkas unheroische Figuren konstatieren?

Vogl: Das Auflösen der Identitätsform ist sicher ein wesentliches Moment. Wenn Leben — in einem biopolitischen Sinn, wie er sich im 19. Jahrhundert formiert hat — bedeutet, sich eine Lebens-Form zu geben, dann geht es bei Kafka darum, die damit verbundenen Zuschreibungen und Identitätsfiguren auf die Probe zu stellen. Das Interessante an seinen Gestalten ist, dass in manchen Konstellationen etwas weniger Leben offenbar ein Gewinn ist. Es gibt eine Tendenz dazu, das Leben nicht durch Vitalität zu vollenden, sondern durch Subtraktionsformen des bios. Ich denke, dies ist als eine Reaktion auf biopolitische Techniken zu lesen, die Kafka als Versicherungsbeamter gut kannte. Das betrifft die Frage nach der lebensgenerierenden Kraft des Rechtssystems, die Frage nach der Verwaltung des Lebens durch Versicherungen, die Frage eines Exzesses an Vitalität innerhalb moderner Gesellschaften, nach einem Vitalitätszwang.

Harrasser: Mit Vitalitätszwang ist gemeint, dass Politik, Verwaltung und Ökonomie seit dem 19. Jahrhundert darauf gerichtet sind, die Bevölkerung dazu anzuregen, zu produzieren und sich zu reproduzieren?

Vogl: Ja, genau. Und Kafkas Schlussfolgerung daraus scheint zu sein, dass eine Minimierung von Zugriffsmöglichkeiten von Mächten (bürokratischen, administrativen, ökonomischen) zunächst einmal eine Schwächung dessen voraussetzt, was man als Leben an sich bezeichnen kann. Ausgerechnet der Überschuss an Kräften, der Überschuss an Energien, der Überschuss an Vitalität ist die Vorbedingung einer sackgassenartigen Verwicklung in die Zugriffsmöglichkeiten von Macht.

Harrasser: Man könnte sagen, dass die derzeit in der Populärkultur sehr häufig auftauchenden Untotengestalten ebenfalls eine Form des Unterlebens vorführen. Sie sind durch etwas wie mangelnde Vitalfunktionen bestimmt. Bezogen auf Ihre Ausführungen wäre danach zu fragen, ob der Zombie genau deshalb vielleicht sogar eine Art Hoffnungsfigur geworden sein könnte, weil er Widerstände gegen den biopolitischen Zugriff durch eine Minimierung von Lebensfunktionen denkbar macht. Ursprünglich war er ja eine sozialkritische Figur, die für die Zumutungen eines entfremdeten Lebens stand, für ein nicht hinreichend selbständiges, für ein fremdgesteuertes Leben, für eine damit verbundene Gewalterfahrung etwa kolonialer Subjekte. Wir haben nun den Eindruck, dass sich in dieser Hinsicht etwas verändert hat, dass die aktuellen Untoten an einer Schwelle zu einer anderen Selbstbeschreibung moderner Lebensverhältnisse auftauchen.

Vogl: Zombies sind Wiedergängerfiguren. Das heißt, sie sind nicht ohne das zu denken, was sie heimsuchen. Anders als diese Zwischenwesen Kafkas suchen sie eine Adresse. Sie suchen die Lebenden. Da, wo der Zombie auftaucht, weiß derjenige, der ihm begegnet, dass er von ihm gemeint ist und dass einem etwas begegnet, das sich im Augenblick dieser Begegnung nicht einfach erledigen oder abfertigen lässt. Aber was ist das? Eine Urszene des Zombies findet sich in einem spätromantischen Text des 19. Jahrhunderts: Am Ende von Goethes Faust II gerät dieser in eine verwirrende Situation. Er, der Großunternehmer, ist gerade dabei, Deiche zu bauen, Kanäle anlegen zu lassen, Land zu gewinnen. Plötzlich hört er die Werktätigen. Er ist von der Sorge blind geworden und verkennt nun, dass das, was hier gegraben und gebaut wird, nicht das neue kapitalistische Projekt der Zukunft ist, sondern sein eigenes Grab. Die Arbeiter, die hier am Werk sind, heißen Lemuren. Und Lemuren sind, herkommend aus der antiken Mythologie, untote, ausgezehrte Gestalten. Nimmt man das als eine Urszene des Zombies, dann kann man sagen, sie tauchen als Erschöpfungsfiguren auf. Sie sind eigentlich als Überreste in einem beginnenden energetischen Zeitalter gedacht und führen den Lebenden jene Kräfte vor, die an diesem Leben parasitär zehren. Sie sind weder Gespenster, d.h. Zeugen vergangener Versäumnisse, noch sind sie Monster, d.h. ein 'widernatürliches' Leben, das alle Klassifikationen sprengt, sondern sie sind im Grunde das Leichenhafte des eigenen Lebens, das sich an einen klammert. Und damit Verbrennungs- oder Abfallprodukte, eine Erinnerung daran, dass die Lebenden im energetischen Zeitalter ihren eigenen Tod produzieren, während sie glauben zu leben. Diese Produktion des eigenen Tods im Leben wird in der Friedhofsversammlung am Ende von Faust II sichtbar gemacht.

Harrasser: Würde dies an die These von Alain Ehrenberg anschließen, dass die derzeitige Kollektivsymptomatik die Depression ist? Er verfolgt die These, dass das Auftauchen der Depression, der Erschöpfung als Volkskrankheit kein Leiden an disziplinierenden, einschränkenden Mechanismen der Vergesellschaftung ist, wie etwa die Neurose; sondern die Depression ist die Krankheit eines Lebens, dem zu viele Möglichkeiten vorgeführt werden, Möglichkeiten, die nie alle realisiert werden können. Die Depression ist demnach die Krankheitserscheinung desjenigen Menschen, der zu viel kann, darf, soll, muss. Würden Sie sagen, dass eine solche Diagnose in Richtung der aktuellen Popularität von Untoten weist?

Vogl: Ich denke, sie korrespondiert damit. Man müsste wahrscheinlich die wandernden Figurationen des Untoten in den hochindustrialisierten und hochkapitalisierten Ländern seit dem 19. Jahrhundert als ein Wandern von Erschöpfungszonen begreifen. Die Frage ist nicht nur, welche und wie viele Abfallprodukte durch die Industrialisierung erzeugt werden, sondern in welchen Gestalten der Schatten des eigenen Tods in diesen Gesellschaften auftaucht. Seit dem 19. Jahrhundert sind Verschleiß und Ermüdung ein zentrales Moment des Wiedergängertums. Das setzte sich in damals neuen Formen pathologischer ‚Willensschwäche‘ fort. Im Überschuss des Wollens oder des Wollenmüssens oder auch des Wollenkönnens tauchen Tümpel an Willenlosigkeit auf. Solche Verkörperungen erlahmenden Willens haben häufig eine zombiehafte Form. Und sie tauchen in einer spezifischen Gestalt auf: gesichtslos, im Rudel, in einer apersonalen Form. Sie haben eine Chorus Line -Erscheinung, wie in einem Musical. Nur, dass sie einen Totentanz und keinen Vitalitätstanz vorführen, der doch eigentlich die Melodie dieses Zeitalters sein sollte. Es wird vorgeführt, wie viel abgestorbene, wie viel abgesonderte, wie viel mit höchster Anstrengung produzierte Leichenhaftigkeit uns umgibt. Und was die heutige Depressionsneigung betrifft: Sie ist wohl die dunkle Rückseite einer allgemeinen Kultur der Motivation und des permanenten Aufrufs zur Selbstmotivierung.

Harrasser: Es ist also der Vitalitätsanspruch, der Untote produziert?

Vogl: In einem inzwischen sehr dicht organisierten Feld von Selbstzwängen, die garantieren, dass ich mich positiv definieren kann, die garantieren, dass ich in dieser Welt, in diesem Leben, in diesem Beruf, in dieser Gesellschaft, in dieser Familie zuverlässig agiere, taucht der Zombie auf. Und der Schrecken dieser Gestalten lässt sich auf einen Exzess an Positivitäten zurückführen. Der Zombie wirft in Anbetracht dieser Positivitäten die Frage nach der eigenen Endlichkeit als dem schlechthin Unpersönlichsten auf: die Endlichkeit als etwas, das ich wider Willen und dauerhaft und hier und jetzt immer wieder neu produziere. Diese Endlichkeit lässt sich nicht veräußern, sie lässt sich nicht delegieren, ich kann auch nicht sagen, dafür seien irgendwie andere, das System etc. verantwortlich. Wollte man all das in eine Geschichte der Subjektivität einfügen, dann müsste man wohl sagen: Mit dem Zombie wird eine Sackgasse sehr heiterer, sehr effizienter und sehr produktiver Selbstverhältnisse vorgeführt.

Die Sorge des Hausvaters

von Franz Kafka

Die einen sagen, das Wort Odradek stamme aus dem Slawischen und sie suchen auf Grund dessen die Bildung des Wortes nachzuweisen. Andere wieder meinen, es stamme aus dem Deutschen, vom Slawischen sei es nur beeinflflußt. Die Unsicherheit beider Deutungen aber läßt wohl mit Recht darauf schließen, daß keine zutrifft, zumal man auch mit keiner von ihnen einen Sinn des Wortes fifinden kann.

Natürlich würde sich niemand mit solchen Studien beschäftigen, wenn es nicht wirklich ein Wesen gäbe, das Odradek heißt. Es sieht zunächst aus wie eine flflache sternartige Zwirnspule, und tatsächlich scheint es auch mit Zwirn bezogen; allerdings dürften es nur abgerissene, alte, aneinandergeknotete, aber auch ineinanderverfifilzte Zwirnstücke von verschiedenster Art und Farbe sein. Es ist aber nicht nur eine Spule, sondern aus der Mitte des Sternes kommt ein kleines Querstäbchen hervor und an dieses Stäbchen fügt sich dann im rechten Winkel noch eines. Mit Hilfe dieses letzteren Stäbchens auf der einen Seite, und einer der Ausstrahlungen des Sternes auf der anderen Seite, kann das Ganze wie auf zwei Beinen aufrecht stehen.

Man wäre versucht zu glauben, dieses Gebilde hätte früher irgendeine zweckmäßige Form gehabt und jetzt sei es nur zerbrochen. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein; wenigstens fifindet sich kein Anzeichen dafür; nirgends sind Ansätze oder Bruchstellen zu sehen, die auf etwas Derartiges hinweisen würden; das Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen. Näheres läßt sich übrigens nicht darüber sagen, da Odradek außerordentlich beweglich und nicht zu fangen ist.

Er hält sich abwechselnd auf dem Dachboden, im Treppenhaus, auf den Gängen, im Flur auf. Manchmal ist er monatelang nicht zu sehen; da ist er wohl in andere Häuser übersiedelt; doch kehrt er dann unweigerlich wieder in unser Haus zurück. Manchmal, wenn man aus der Tür tritt und er lehnt gerade unten am Treppengeländer, hat man Lust, ihn anzusprechen. Natürlich stellt man an ihn keine schwierigen Fragen, sondern behandelt ihn — schon seine Winzigkeit verführt dazu — wie ein Kind. "Wie heißt du denn?" fragt man ihn. "Odradek", sagt er. "Und wo wohnst du?" "Unbestimmter Wohnsitz", sagt er und lacht; es ist aber nur ein Lachen, wie man es ohne Lungen hervorbringen kann. Es klingt etwa so,wie das Rascheln in gefallenen Blättern. Damit ist die Unterhaltung meist zu Ende. Übrigens sind selbst diese Antworten nicht immer zu erhalten; oft ist er lange stumm, wie das Holz, das er zu sein scheint.

Vergeblich frage ich mich, was mit ihm geschehen wird. Kann er denn sterben? Alles, was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt und daran hat es sich zerrieben; das trifft bei Odradek nicht zu. Sollte er also einstmals etwa noch vor den Füßen meiner Kinder und Kindeskinder mit nachschleifendem Zwirnsfaden die Treppe hinunterkollern? Er schadet ja offenbar niemandem; aber die Vorstellung, daß er mich auch noch überleben sollte, ist mir eine fast schmerzliche.